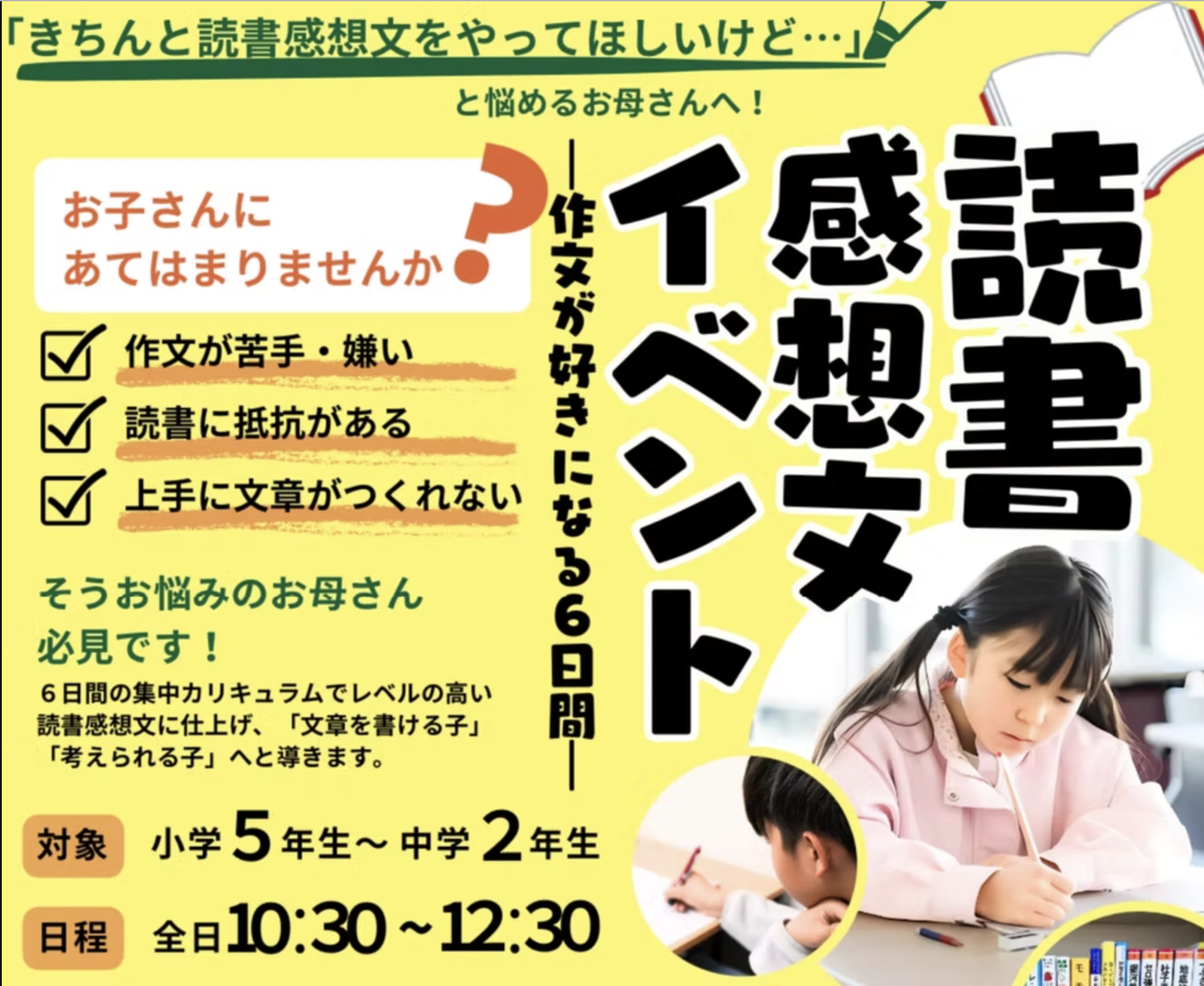

文系を担当している門野坂です。

2025年の夏休みは「読書感想文を本気で書くイベント」を開きました!

今夏は、7人の子どもたちが参加してくれました。

1. 選ばれている読書感想文の特徴

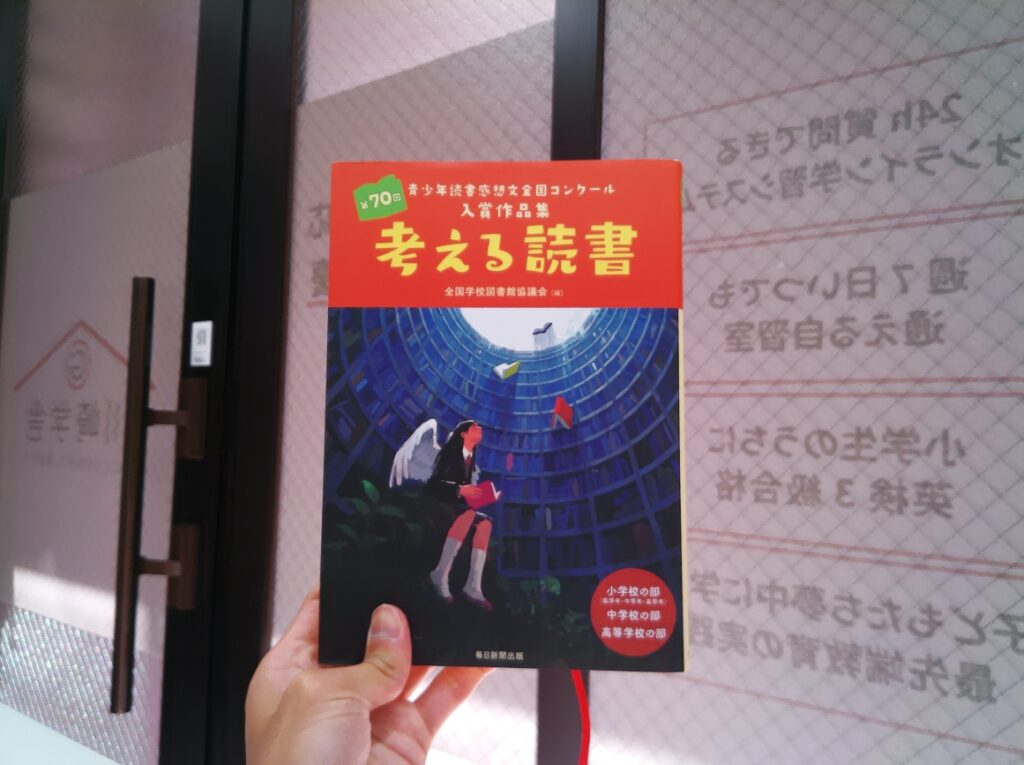

「人が見たものから何を考えるか」という関心は昔から強かったので、塾の子どもたちの作文を見るだけでは飽き足らず、読書感想文コンクールで受賞するような子たちの作文も毎年チェックしていたんです。

受賞作品の共通点を無理矢理挙げるとすれば、(個人的には、文章を「型」みたいにするのは好まないのですが、書くためのきっかけづくりとしてやってみました)次の5つのパートに分かれていることが多いようです。

①カッコいい出だし

②本のあらすじ(全体or一部分)

③文章とつながる自分の経験

④文章のメッセージを深く考察

⑤未来への展望(個人or社会)

たとえば、小学3~6年生は1,200文字以内となっていますが、順番に関係なく①~⑤の要素が4段落前後で書かれている作文が多くみられます。

書く順番と考える順番は、違う

数年間、小中学生の読書感想文を見ていて、1日で完成させようとしてしまう子と、そのまま原稿用紙に書き出す子は、うまく話がつなげられていない傾向にあります。

まずは、ゆっくりと構成を練ることが必要になります。

その際に、上記の①~⑤の順番のまま考えるのではなく、④→③→②→⑤→①の順番で考えるのがポイントです。

「④文章のメッセージ」から考え始めることで、文章が1つの方向性を持って流れ出します。③でチョイスすべき具体例も、②で書くべきあらすじも、すべて④が決まらないと始まらないのです。

また、最後に⑤→①を考えるのもポイントです。小中学生で、話題を変えることなく、まっすぐと主張のブレない文章を書くことは至難の業です。書き出しの文章と結びの文章が呼応しているかを考えることで、算数でいうところの「たしかめ算」みたいな働きが生まれ、1,200文字の振り返りをすることができるのです。

推奨されていないと思われる文章

受賞作品2年分を追っていくと、次のような感想文は推奨されていないことが分かってきます。

Ⅰ.作家分析になってしまっている

その作家がどのような経歴だったからこそ、このような文章が生まれたというような作家分析になっている感想文です。

僕は、文学部出身なので、そのようなスタイルの記述は大好きなのですが、小学生のコンクールでは推奨されていないようですね。

頭が良い子がやってしまいがちな記述スタイルですね。

生成AIが得意そうな手法だとも思うので、今後はますます評価が低くなるのではないかと予想しています。

Ⅱ.構造分析に終始している

これまた文学部らしい発想なのですが、文章内でどのような人間関係になっているからこそ、この心情描写が際立つだとか、この国のこの時代だからこそ、この設定が秀逸であるというタイプの分析です。

いや、個人的には、こういう構造に着目してこそ良い分析だと思っていますし、受験国語を指導するときには、構造分析もさせますよ!

でも、少なくとも小中学生の感想文では、自分の経験とつながるような分析が推奨されているようです。

2. 夏期講習6日間の流れ

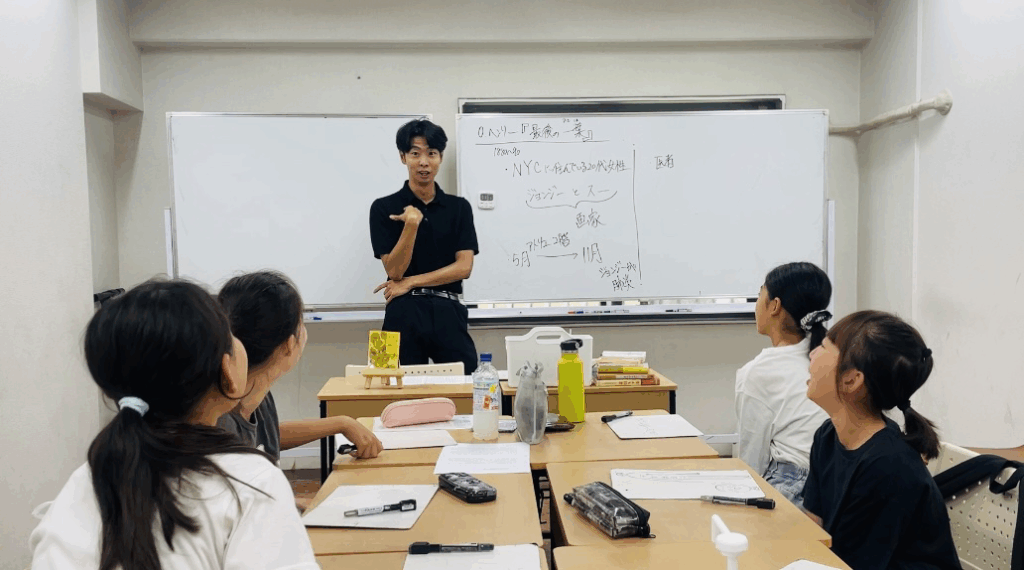

1日目|O.ヘンリー『最後の一葉』

初日は、7人で自己紹介をした後に、まずはO.ヘンリーの『最後の一葉』を読みました。

「最後の1枚が落ちるとき、私も死ぬの」というセリフが有名な小説です。

純粋な物語の面白さはもちろん、命を救うほど心を揺さぶる芸術の価値や、「傑作」とは経済的な成功を意味するのかなど、多様な視点を与えてくれる作品です。

初日は、考察よりも小説そのものの面白さを実感してほしかったので、「え……!?」という声が上がる、臨場感たっぷりのムードでお送りできたので大満足ですね。

2日目|宮沢賢治『銀河鉄道の夜』

2日目は、宮沢賢治『銀河鉄道の夜』をチョイスしました。

賢治らしい「他者のために生きようとする視点」「弱者に焦点化する視点」を養ってほしいという願いからです。

初日に比べて、考察できる部分が多い作品なので、銀河鉄道に乗車するまでのシーンや列車の中での会話のシーン、物語全体に分けて別々の考察ができることを伝えました。

わざわざ読書感想文イベントに参加しようと思ってくれた子たちなので、感受性が高い高い。「途中から、聞くのがつらかった」と語るほど、物語の世界にどっぷりと没入してくれた子もいたようです。

3日目|トルストイ『人は何によって生きるのか』

前半最終日は、読書感想文向きの小説を紹介しました。

ロシアの文豪レフ・トルストイの『人は何によって生きるのか』です。

主人公ミハエルが3つのことを学ぶという構成になっているので、気に入った部分を取り上げて感想文にすることができます。

「人の中には何があるか」「人に与えられていないものは何か」「人は何によって生きるのか」という3つの問いです。

前半最終日なので、この日は考察の仕方に力点を置いて説明しました。文章全体からメッセージを読み解くことも、一部分から考察を深めることもできる。だからこそ「どのように感じるか」を意識しながら本を読んできてほしいと伝えて、お盆休みに入りました。

4日目|プロットにする

後半初日は、自分が読んできた本をプロットに書き起こすところからスタートしました。

自分が読んできた本を箇条書き6~9つにまとめます。

この作業がスッとできる子と、できない子にわかれるんですよねえ(笑)

できた子は、全体考察か部分考察にするかの方針を話し合ってオリジナル・ワークシートの記述に着手してもらいます。

なかなか進まない子は、前半の授業で僕が実際に行ってきたように、その本の流れを「こういうことがあって、こういう風な展開になったよね」と語ってあげることでサポートをしていきました。

5日目|イソップ童話で考察を深める

物語から示唆を得るとはどのようなことなのかを分かってほしいと思い、イソップ童話の話を楽しく紹介した後に「この童話はどのようなことを伝えているだろうか」と予想してもらいました。

例えば、高いところにあるブドウを食べたいけれど、届かなかったキツネが「きっと、あのブドウは酸っぱかったさ」とセリフを残して立ち去る『キツネとブドウ』という話があります。

この物語からは、

・くよくよしてもしょうがない。

・自分の実力不足に都合の良い言い訳をしがち。

など、様々な解釈を引き出すことができます。

イソップ童話のような短い物語から、示唆を引き出すことを追体験することで、自分が選んだ本から考察を深めるという態度を学んでいきました。

その後は、④文章のメッセージを深く考察というパートを重視して、ワークシートに取り組みました。ちなみに、④の深みをどれだけ出すかというのは指導者の腕の見せ所だと思いました。

まずは1,200文字の流れをつくっていくことができれば御の字というレベルの子には、協力・助け合いというレベルの考察に留めて、それに見合った具体例を記憶から掘り起こす作業へと移ります。

ところが、考える力がある子は「他者の目は、どのように捉えるべきか」「話を聴くことの価値は、いったいどこにあるのか」「やさしさとは、どのような支援をすることなのか」という突っ込んだ問いまでググっと考察します。

この日にワークシートが埋まっているからといって、それは必ずしも良い作文ではない。作文の質はスピードでは測れないと実感できたので、5日目の収穫でしたね。

6日目|清書して発表

最終日は、島崎藤村『幸福』を簡単に紹介するところからスタートしました。

幸福とはお金ではなく細部に宿るというメッセージは、子どもたち7人全員に共通する内容だと思ったからです。

だいたいの子どもたちが、あとは微々たる修正をして、原稿用紙に綺麗に移すという段階だったので、1時間弱作業した後、発表に移ることにしました。

ビブリオバトルのように、友だちの前で話すのが好きそうなアクティブな子たちの集団だったら、全員の前で発表という形にしようと思っていました。

今回、集まってくれた子の多数はシャイな雰囲気だったので、2人1組での発表にしました。ボードに ⑴物語の内容と ⑵友だちに伝えたい面白いポイントの2点をまとめて、2分ずつでの共有を繰り返しました。

3. 読書感想文の価値とは何か

全員「自由図書」で挑戦してもらった理由

エンデ『モモ』

雨穴『変な家』

有吉佐和子『青い壺』

野坂昭如『火垂るの墓』

宮沢賢治『よだかの星』

ユゴー『レ・ミゼラブル』

ロビンソン『思い出のマーニー』

今回、参加してくれた7人の子どもたちが選んだ本はコチラの7冊です。

僕が選んだ作品もあれば、子どもが自主的に選んだ作品もありますが、いずれにしても課題図書ではなく「自由図書」で臨んでもらいました。

理由は2つあります。

1つは「自分で学びを創る」という感覚を得てほしかったからです。

今年の小学生高学年・課題図書、拝読いたしました。

毎年のことですが、心を揺さぶったり、考えさせられたりする作品ぞろいです。

手に取ればきっと学びを得られたことでしょう。

でも、せっかく講師つきの季節講習で読書感想文を書くのですから、普段の国語の授業と同じように「与えられた本を読む」というんじゃ面白くない。

自分が手に取ってみた本で、自分が感じる高揚感のまま、自分なりの感性を磨いてほしいと思ったんです。

2つめはレベルです。

小中学生を数年見続けてきて、残念ながら読書にはかなり大きなレベルの差があることが分かりました。

読書に関しては、大人だからといって長く深い文章を読みこなせるわけではないのです。

今回の7人の様子を見ていると、小学校高学年の本ではまだオーバースペックの子もいれば、逆にもっと深い読書経験ができると感じた子もいます。

上述した理由から、本をいくつか選定し、できるだけ本人に選んでもらうという形で選書しました。

読書感想文を書くことの価値

僕自身、読書感想文には大変強い意義を感じています。

しかし、子どもたちの現状を見てみると、困ったことはChatGPTに聞いて課題を終わらせている子が本当に多くなってきました。

ちなみにですが、生成AIを使って勉強すること自体には、反対していません。

むしろ、新たな時代に取り残されないように、使いこなしてほしいとすら思っています。

ですが、読書感想文の価値は、長い作文を書くといった低い次元のものではなく「自分自身を深く知る」ことだと思っています。

最悪、指示を出せば論理性の高いそれっぽい文章は、ChatGPTが書いてくれるような時代の中で、それに甘んじることなく「自分はこの文章のどこに染み入るような共感を覚えたのか」を深く考え続けることに意義があったのです。

この講座の中で、僕は7人全員と対話をしました。

そして、できるだけ具体例が、生の自分の経験したことになるように話を引き出し続けました。

これは、1人机に放り出されたのでは、なかなかできない経験です。

文章の読解があり、その読解した内容に自分が接続するようなリアリティのある具体例を充てる。

本の内容を抽象化し、自分の経験も抽象化し、どのように接続しているか検討する。

彼らは今夏、本当によく考えたと思います。

高いレベルで1冊の本に向き合った。

この経験にこそ、意味があったと思うのです。

4. 変容する読書の価値

読書とは「自分との出会い」です。

現代だからこそ、いっそう自分の感性のために読書をすることが大切なのだと僕は思います。

前述したように、生成AIが台頭する時代です。単発的な知識を尋ねれば、即座に答えが出ます。なんならある一定水準の作業だって、指示を出せば代替して行ってくれます。

読書の価値を大きく二分するとすれば、一つは知識の補充。

もう一つは、別世界で感性を磨くことなのです。

モモのいる街が、窮屈な価値観に変容していく。

雨宮が見た、特殊な環境を追体験する。

青い壺とともに、日本の家庭に踏み込んでみる。

かつての戦争の現実を、清太から学ぶ。

追い込まれていく夜鷹を、祈るように見守る。

ジャンは「正しい人」になれたのだろうか。

マーニーの孤独は、何が和らげてくれたのだろうか。

国も時代も価値観も、全く別の場所へ行く。

そのことでしか知り得ない自分の感性があるのです。

感性は、人によって全く異なります。

同じクラスにいたって、振る舞いが異なるのだから当然のことです。

本を通して、別世界を経験し、心を揺さぶることで「自分とはどういう人か」を深めていく。

深い自己理解が、困難なときや大きな決断を迫られるときにどれほど力を発揮するか。

短い人生ながらも強く実感してきました。

人工知能が台頭し、転職が当然となってきた時代。

価値観は大きく揺らぎ、自身が納得できる正解をその都度、導き出さなくてはいけなくなるでしょう。

そのとき、読書を通じて得た深い自己理解は、より納得のいく判断をする一助となるはずです。

あなたがあなたとして、素敵な人生を送れますように。

今回は、一緒に本を読んでくれてありがとう!

門野坂翔太