こんにちは!

川崎学舎の門野坂です。

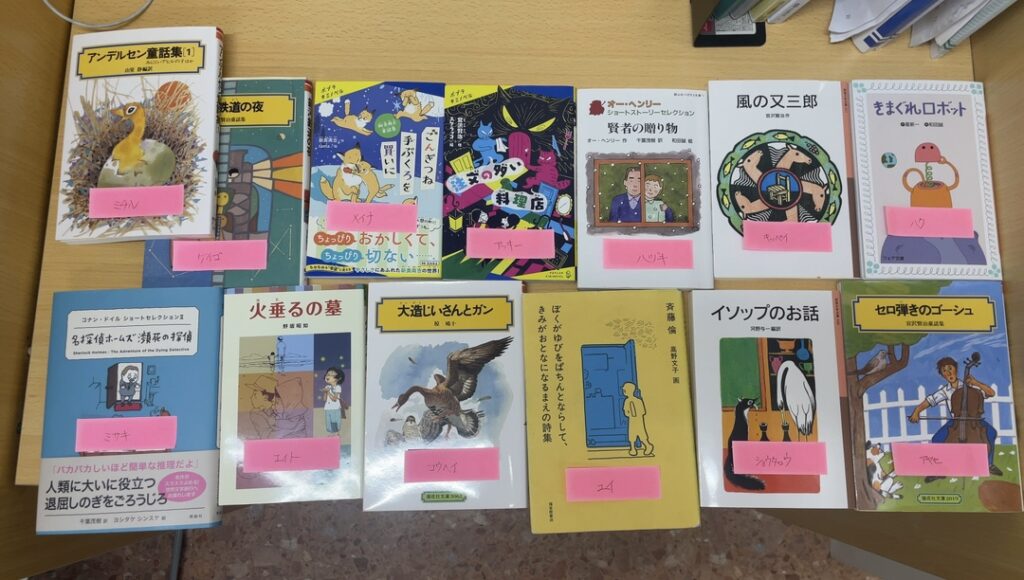

小学4年生・小学5年生には、GW課題として読書課題を出しました。

タイトルの通り「みんなで読むと、読書ってできる」んですよね~

YouTubeばっかり見ちゃう子どもが増えている時代に、読書するきっかけをつくる方法を書いていきたいと思います。

読書会でのひらめき

社会人になりかけのころ、「どうも読書できなくなったなあ」というフラストレーションを感じていたんですよね。

そんな僕の読書欲を解決してくれたのが、読書会の開催でした。

平日22:30や、僕の休みである金曜に、友だちと読書会を開くと読書ができるようになったんです!

期日と物量が設定されたことと、周りの目があるという状況が、読書の優先順位を上げてくれたのだと思います。

僕は、本来的には読書は楽しんでやってほしいと思っています。

(もちろん、勉強だってそうあってほしいと思っていますが)

ですが、現実的には、期限とプレッシャーが、本を読むことの取っ掛かりの経験を生んでくれるのです。

川崎学舎での反省

読書が習慣化した学年と、習慣化しなかった学年があります。

「差は何か?」と聞かれたら、集団の宿題か否かだと思います。

今までも、1人1人に本を選んであげて、本を渡したことはあります。

ところが大半の場合、よっぽど文学的な資質が無ければ、自発的には読書に至らないのが現状です。

というか、残念ながら本を読むというのは、遺伝的に組み込まれているんじゃないかと思うくらい読む人は読むし、読まない人は読まない気がします。

だけど、受験では紙に書かれた文字が内容を捉えないといけないので、受験国語の世界では読書的な能力が問われてしまうわけです。

期限と発表を設ける

やはり読書はしてほしい。

この願いを解決するためには、やはり読書会の仕組みを使わざるを得ないなと思うに至ったのが、去年のことです。

結果、とても上手くハマりました。

手順は以下の通りです。

- まず、みんなの前でみんなに本にバラバラの本を渡します。

- 次に、範囲を発表します。

- そして、「〇日までに、読んだ本を使って作業するからね」と期日を伝えます。

- 伝えた期日に、本当に読んできた本をまとめるワークをして、

- その作業をもとに、読んだ本の共有会をします。

以上です。

あわよくば、これらの期間中に、1人1人を呼んで「○○さんにこの本を渡したのは、こういう理由だよ」と伝えてあげると、特別感が出ると感じています。

期日が設定され、実際に人前で話さなくてはいけないという状況で、読書するという環境を作ってしまうのです。

読書を強制するのは寂しいけれど

書いていると、少し寂しい気がしてきます。

僕は読書が大好きだったこともあり、読書は自発的にやるものであると信じているからです。

でも、自分を振り返ってみても、

- 大好きな文章を書くことも、最初は文学部でレポートをたくさん出されたからだし、

- 好きな美術館巡りも、美術史や美学の授業で散々見方のトレーニングをしたからだし、

- スノーボードができるようになってきたのも、今村くんに無理矢理連れていたからだし、

最初の経験は、課題化されていたけれど、能力が身に付いたらだんだんと出来るor楽しくなってくることもあるかと了解するようになってきました。

追い詰めずに読書を促す仕組み

なので、少人数制で市立川崎を狙う川崎学舎では、読書を集団の課題にしています。

ただ、受験学年ではない、小学4年生・小学5年生では家で「読書が宿題だけどやったの!?」と問い詰めないであげてほしいと思います。

学舎に来れば「え、アイツ読書の宿題やってるやん!?」となり、勝手に本を読むようになるという子たちをたくさん見ているからです。

また、僕も僕で「本読んだの?」ではなく「その本に出て来る○○(登場人物)が、〇〇するシーンの○○というところがおもしろいよね!」と話すようにしています。

具体的な場面設定と、読解の方法の見本を楽しそうに語ることで、楽しいものだと錯覚させる情動作戦です(笑)

周りの力を使って読書をスタート!

というわけで、「みんなで読めば、読書できる!」ということを伝えたくて、文章を綴ってきました。

周りの力を使って、読書を始めるスタートダッシュが切れると信じています。

読書もスキル的な側面はあるのでね。

基礎学力はもちろん、読書を通じて自分なりの感性も磨けますように✨

門野坂